僕の体験談のようなお話でもあるし、まるっきりのフィクションのようなお話でもあるのですが、

まるで夕陽の中を、自転車のギアを6速に入れて、急いで帰る帰路のわびしさのような、

そんな気持ちになった時に読みたくなるものをテーマに、激しい偏見と解釈の下、とくに締め切りなどつくらずに気の向くまま書き進めています。

もし読んでいただける方は、気の向いた時にちょうどいい量を、自分の気分で読み進めてみてください。

(18年のM1後のとろサーモン久保田ぐらいのノリで)

「質草にこまったらこの時計を出せば良い。」

値崩れがしにくく、大体一度は大人の男が欲しいと思う、黒のロレックスデイトナをいやらしく煌かせながら、彼は夜の東名自動車道を、法定速度内で安全に走り抜けます。

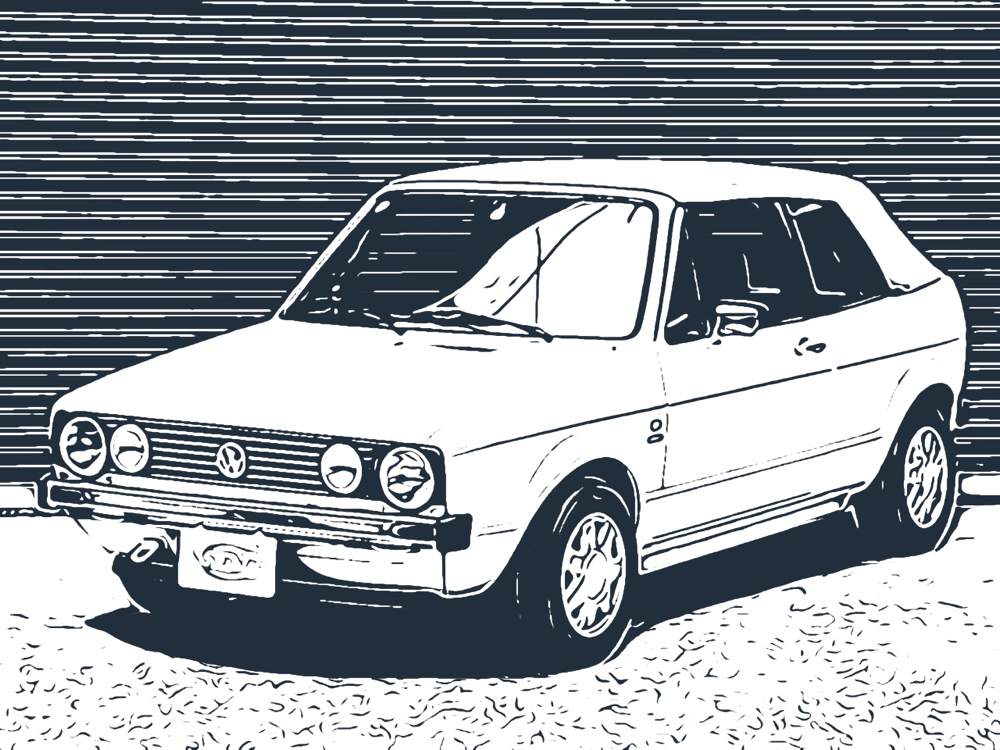

彼の生まれた年に生産された、愛車フォルクスワーゲン ゴルフ カブリオには、外付けの6連のCDチェンジャーをトランクに載せており、トラックを変えるとアイズレーブラザーズのThe Highways of My Lifeのイントロが流れます。

「...うつくしい。」

すっかり自分に酔いしれた彼は窓を開け、深いため息をつきました。

しかし窓を開けた途端に、伸びた前髪が外からの風で縦横無尽に暴れまわるのでうっとうしくなり、慌てて窓を閉めました。

彼の元気な前髪とは対照的に、対向車線を走るトラックや乗用車は、疲れたようにゆっくり伸びをしながら走って行きます。

彼は夜明けまでに目的地にたどり着くことは出来るのでしょうか。

彼の名はピペル(陽辺流)。

父親がメキシコ料理のホールをやっていたこともあり、ラテン語で「胡椒」を名の由来とする、新潟県と愛知県のハーフです。

ピペルの乗った黒のカブリオは、小気味いい音をたてながら、海老名サービスエリアに入ってゆきました。

日本随一の利用者数を誇る海老名サービスエリアですが、時間も遅いせいか、ほかの車もいつもよりまばらでセンチな彼にぴったりの夜です。

車から降りたピペルはその足で自販機へ向かい、ポッカの温かい缶コーヒーを買いました。

そしてそれを一口口にした後、何の気なしに眺めたこの缶コーヒーのデザインが気になりました。

ペンで殴り書きされたようなタッチで、男性の顔が描かれているのですが、なにやらピペルには意味深な表情のように思えます。

「...これはもしかして、なにかとてつもなく悲しいことがあり、こんな表情になってしまったのかもしれない。」

ぼんやりとピペルは考えました。

「結婚を前提に付き合っている女性と口論になり、その後、彼女は急に外へ飛び出し、トラックに轢かれて亡くなってしまったのかもしれない。」

そしてピペルは更に深く考えました。

「後悔の念や、彼女との楽しかった思い出が、いつまでも頭を駆け巡り、新しい恋や生活を迎えることができないままでいるのかもしれない。いや、そのくらいの出来事がないと、きっとこのような表情をする筈がない!」

そう結論付けるとピペルは自分の圧倒的に飛躍した解釈に酔いしれました。

「......缶コーヒーのデザインにしては攻めているが、まるでこんなセンチな夜にぴったりじゃないか。」

ーーーポッカという会社はよくわかっている。

ピペルは口から白い息を吐きながら、目を細め、じっくりと残りのコーヒーを一息に飲みました。

注)まるで高橋ジョージのロードのような世界観に浸っている彼には悪いのですが、実際のところはポッカの缶コーヒーを飲んで楽しむ若者の顔だそうです。

一息ついて車へ戻るピペルにも、忘れられない恋がありました。

(思い出に浸りながらカーステレオをいじる彼の頬は、寒さからか林檎のように赤くなっていて、学生時代に心も体もタイムスリップしようとしています。)

あさっての方向に飛び出した前歯が作りのよい、ぱっちりとした二重や日本人とインドのハーフが故のエキゾチックな顔立ちを思いっきり邪魔していましたが、心も身体も清くうつくしい少女でした。

大人のだれもが懐かしいと感じる、夕方の保健室。

そんなあなたの心を締めつけるのは、夕陽の朱をめいいっぱい吸い込んで大きく呼吸するレースのカーテンや、アルコールなどの薬品独特の少し重たい匂いのする室内だけではない模様です。

「先生どこに行ったんやろねえ。」

そう言うのは、女学生時代の美沙です。

腿手前まで紺のソックスをピシと伸ばし、なめらかな隆起のある太腿をギュウと締め付けるのは、学生の規律の厳しさを象徴しているようです。

「トイレにでも行ってるんだろ。」

よせばいいのにクールにキメているのは若きピペルです。

彼女の声は、いやらしくない舌足らずのようで、10代特有の清潔感のある声をしていました。

彼女の声を聴くたびに、そこからピペルは一日中その声が耳にこびり付いてしまい、夜ベットに仰向けになったときに何度もその声がリフレインするのを非常に苦しく感じていました。

もし叶うなら彼女と付き合ってみたい。

もし付き合えることがあるならば、地域の夏まつりにデートに行き、たまたまばったり会ったクラスメートに二人の関係を茶化され、それを照れながら否定したり、冬休み入って2日目の夜に、彼女の実家(彼女の部屋は2階の想定)へ行き、彼女の部屋に小石を投げて、部屋にいる彼女を近所の神社へ呼び出し、そこの冷え切ったベンチに座り、温かいミルクティーでも買ってあげながら何気ないことを語ってみたいのです。

しかし彼はシャイで、そのくせつまらないプライドが先行してしまう性格なのでした。

当時彼は、大塚愛の「黒毛和牛上塩タン焼680円」という曲が入っているアルバムを買う為に、TSUTAYAへ行ったのですが、レジに行く途中にクラスの女子に会ってしまい、急遽レジ横にある福山雅治のアルバムとすり替えて買ってしまうような人となりでしたので、彼女と会話のひとつすらろくに出来なかったのです。 (福山雅治のアルバム=かっこいい、大塚愛のアルバム=男が聴くものではないという謎の理論)

ですので、ピペルと彼女を繋ぐ点は、同じ保健委員であるということだけで、つまり週に一度、放課後に保健室便りを一緒に取りに行くということだけでありました。

そんなピペルの事情を知ってか知らずか夕陽は、教室から保健室の廊下をムードたっぷりにゆらゆらと朱く染めます。

夕陽:「ピペル、今日こそは告白するんやで!がんばれ!ピペル!お前ならいける!」

...どうやら知っていたようです。

関西弁のすこしばかりお節介でもある夕陽はとてもドープな奴でした。

更にそれを知ってか知らずか、若い保健のハルコ先生も、いつもこの時間になると保健室を不在にしています。

今日は特に遅い模様です。

ハルコ:「ピペルくん、今日こそはなにかしら進展させないといけないわよ。女の子は男から迫られるのを待っているものよ!」

...どうやらこちらも知っていたようです。

大学時代、あだ名がセックス忍者(音もなく童貞の懐に忍び寄り、"初めて"を食い荒らす者)として名を馳せていたハルコ先生もとてもドープでした。

ただそんな夕陽や、ハルコ先生の粋な計らいにも全く気づかない彼は、ただこの状況に狼狽えていました。

上手く喋るすることも出来ずに、訪れた長い沈黙に耐えきれなくなったピペルは、おもむろに窓を開けるとため息をつきました。

落陽の弱まる校舎は、季節に鈍感な彼にも分かるくらい涼しくなっていて、彼は夏が終わることに気がつきました。

ふと、美沙に目をやると、単語カードをペラペラとめくり、小さく英単語を口にしています。

美沙のめくる単語カードが、まるで彼の学生生活の残りの日数をカウントダウンしているように思えて、ピペルは言いようのない妙なさびしさを感じました。

「美沙はどこの学校にいくのだろうか......」

ーーーー現実の世界に戻ったピペルは、ため息のような憂いのようなちいさな吐息ををひとつ吐いて、自慢のゴルフのエンジンをかけると、スムースにそれでいてとてもムーディーに、車は動き出しました。

しんと静まり返った海老名サービスエリアの出口は、月に照らされながらのんびりと遠くをみているようでした。

Q.「好きな食べ物は?」

A.スパム。小学生くらいまで、世界で一番高級なお肉はスパムだと思っていた。

Q.「嫌いな食べ物は?」

A.納豆、梅干し、パクチー。

Q.「好きな映画は?」

A.鉄道員。

Q.「最近、気になったことは?」

A.もしエレベーターが高い階から落ちてしまったときに、地面にエレベーターが着地する瞬間にジャンプしたら衝撃が0になるのではないかという防御。

Q.「最近の中で一番、嬉しかったことは?」

A.ビックリマンチョコは冷凍庫に入れて食べるのが一番数を食べれるという境地に達したこと。

Q.「尊敬する人は?」

A.北野武とプリンス。自分と同じバイブスを感じる。

彼は勉強が嫌いなわけではありませんでした。

ただ、自分がほんとうに必要だと思うことしかがんばることが出来ませんでした。

むしろ国語における、物語文や評論文は大好きでした。

毎日がよくわからずに過ぎて行き、親に言われるがままに、自我を持たずに嫌々生きて行き、嫌々にもレールの上を進むための努力が、それすら彼には出来なかったのです。

授業が終わると、上の空で授業を受けている彼を、塾長は職員室に呼び出しました。

その塾は地域の小さな進学塾でしたが、物腰の柔らく、情熱的な40代未婚の塾長の熱心な指導により、偏差値60台の高校も多く合格させていました。

FMラジオがちいさく流れる職員室の一番奥の席で周りの先生たちの耳ダンボに囲まれながら、彼は恥ずかしい気持ちに包まれながら、塾長の前に立ちました。

「お尻の大きな女の子とお尻のちいさな女の子はどちらが好き?」

「何故君は上の空で授業を受けていたんだ?」

と塾長は優しく聞きました。

すると彼は、先生に軽い気持ちでどうすれば成績が簡単に上がるのか聞きました。

先生はため息を深くつくと、

「いま君のとても仲の良い人間3人を思い浮かべてごらん?」

とまたやさしく答えました。

彼がとっさに浮かんだ3人は、おわだくんとだめいしくんとくずいくんでした。

「ぼくはお尻が小さい女の子もお尻の大きな女の子も好きだな。」

少し待ちましたが、返事のないことを塾長は気にせず、

「その3人の成績は優秀なのか?」

とゆっくりと聞きました。

彼は大体みんな下から数えた方が早いなと思い、そう答えました。

塾長はその3人の友達を、

「成績が上から数えた方が早い人間に変えることが出来るのなら君の成績は簡単に上がるよ。」

と、すこし早口で言いました。

「多分君が思っている100倍以上にこの世の中は広くて、いろんな人やことが待ち受けていると思うよ。」

彼はそんなことないやろと思いましたが、わかったような顔をして、塾長に「なるほど。」とクールに言いました。

「大事なことは、うつくしいものをうつくしいと思えるように、心のレンズだけはちゃんと磨いておかなければならないんだ。心の優しい君ならきっと大丈夫だよ。でもそれはたぶん自分に言い聞かせているだけなのかもしれないけれど。」

彼は3人の友達を思い浮かべると、3人ともとてもだめそうな顔をしていたので、なんだか馬鹿らしくなってすこしだけ自習して帰ろうと思いました。

ある日の早朝のことですが、近所のコンビニだと、従兄弟のお母さんが働いて居て、出くわす可能性があるので、念の為、隣町のコンビニまでわざわざ彼は自転車を走らせました。

そして人目を気にしながら、週間SPAを買うと、逃げるように自分の家に帰りました。

自分の部屋に着くなり、部屋の鍵を閉め、勉強机に向かうと、買ってきた週間SPAの見出しを舐める覗き込ます。

特集には「絶対にヤレる欲求不満女子の落とし方」が載っています。(今日日、このような記事は炎上ですが、時代でした。)

そのページを開くと、普段勉強には使わないエネルギーとびっくりする様な集中力で、ページをめくり、熟読します。

思春期の彼は、完全に間違った情報を仕入れているとはつゆ知らず、この本を買ってきた訳です。

どういう服装をしているか、どういう発言をしていたら欲求不満度何パーセントか等、適当な事が事細かに書いてあり、童貞の彼にとってそれはまだ見ぬ間違った大人へのバイブルでありました。

ーーーこの国に存在しない病気のワクチンを打ち、安心するような、よくわからない作業を、わざわざ志望している高校の文化祭へいく前に行うとは、一体彼は何を考えているのでしょうか?

第一志望の高校は、最寄りの駅から電車で4駅のところにある、春には緑溢れる、試験では名前を書いただけで合格する、由緒正しき馬鹿高でした。

校門のアーチ状の看板には、青空祭と書いてあり、晴れ渡る秋空の下、紺のブレザーを着た高校生たちが元気に焼きそばやフランクフルトを売っています。

するとたった2.3つしか違わないはずの高校生たちが、自分よりずっと大人に見えて、自分の幼さに俯きながら、そそくさと校舎へと歩を進めます。

観音開きのガラス戸を開くと、来客用の下駄箱があり、そこに自身お気に入りのハルタの黒のローファーを入れ、ずんだ餅のような淡い緑色のスリッパに履き替えると、ルーズソックスをはいた文化祭実行委員が、チラシを持ってこちらを見ているのに気がつきました。

彼女からピンクのA4のチラシ一枚と何枚かの白のB5チラシをもらうと、ピンクのチラシにある校内図を眺め、立ち止まりました。

「さて、どこに行こうか...」

彼は文化祭に行くこと自体が初めてであり、そもそも普段から家から出るのが苦手なタイプでしたので、こういった自分の選択で自由に行動が出来る状況になると、つい狼狽えてしまうのです。

とりあえず白のチラシをざっと流し見すると、そのうちの一枚に軽音楽部の出し物が一階の体育館内であると書いてあり、目につきました。

こういったバンド系のロック音楽を好んで聴いていたこともあり、とりあえずそこに行ってみようと決心しました。

少しドキドキしながら体育館へ向かうと、入り口に手作り感満載の青と赤のペンキで殴り書きされた「LIVE!!in青空祭」の文字が踊っていました。

体育館の鉄のシャトルドア越しにドラムやベースの音が、やまびこがこだまするようにうっすらと扉越しに聴こえています。

なんだか少し怖くなった彼は立ち止まり、先程貰ったチラシの出演者のタイムテーブルの欄を眺めました。

どうやら今は軽音楽部の部長の所属するバンドがライブをしているようです。

「部長といえば部活の長。さぞかしファンで混んでいるであろう。そんな中に自分が入って行ったらどうなるのだろうか。」

「冷たい目で見られたり、最悪瓶や空き缶が飛んでこないだろうか...」

高校の文化祭に来ている事を忘れて、飛躍しすぎた妄想を広げながら、ひとりで扉の前であっちへ行ったり、こっちへ行ったりを繰り返していると、受付の女子生徒が引き気味にこちらに話しかけて来ました。

「...良かったら...ライブ観ていきませんか?」

ーーーだだっ広い体育館の中には10〜15名ほどしか居らず、その中の数名も恐らく、先程まで演奏していた部員でした。

その数名のサクラは彼が入ると、みんなご丁寧にど真ん中の一番音響が良く、ステージの見渡しが良い席を空けてくれ、ここへ来なさいとばかりに手を差し伸べています。

入る前とは全く違うタイプの気まずさを覚えた彼でしたが、それを無視してステージ後ろの方で聴く勇気も無かったので、サクラの差し伸べる手の方へ素直に沿って、中央ど真ん中のいい席を陣取りました。

部長の所属するバンドのライブはまだ始まったばかりのようで、MCでボーカルの男子生徒が、最初の曲の説明を長々としています。

「オープニングの曲は我らが敬愛するバンド、クロマニヨンズもカバーしている、ラモーンズの電撃バップという曲でした...」

「ふむふむ、なるほど...」

何曲か聴いているとブルーハーツから発展して洋楽を聴くようになり、海外の70.80年代パンクやロックを中心にカバーしつつ、最終的にルーツであるブルーハーツやハイロウズ、クロマニヨンズをやって盛り上がろうと画策するセトリなんだと彼は解釈しました。

「....次は、今日の青空祭のために用意した新曲です。......聴いてください。我らクイーンキングスのオリジナルソング、青春電撃ロード!!!」

地獄みたいなタイトルを叫ぶと、ドラムのビートに合わせ、ボーカルは宙に高く飛びました。すると着地した際に突っ張った状態のギターのシールド(コード)を思いっきり踏んでしまい、姿勢を崩しました。

びっくりしたボーカルは、転ぶのを防ごうと反射的に手をついたのですが、そこが運悪くギターアンプで、激しいノイズと共にギターアンプが倒れてしまいました。

「.........」

一瞬の静寂の後に、困ったドラムとベースが自分のパートの演奏を再開するのですが、拙いベースとドラムの演奏だけでは気まずい空気を助長させるだけでした。

「........................」

するとサクラとピペルを除いた若干の観客は、このトラブルにより、無言で帰ってゆきます。

10分ほど出演者やスタッフがアンプを直そうと集まっていましたが、簡単に直らないことに気づいたのか、会場用のマイクでアナウンスが入ります。

「...えっと、このLIVE!!in青空祭ですが、ギターアンプが壊れてしまったので、中止とさせて頂きます。本日は有難う御座いました。」

アナウンスが入るとようやく帰った方が良いことにピペル気づき、出口まで向かうのですが、出口付近では先程演奏していた男女が口喧嘩をしています。

「毎回毎回、歌詞は飛ぶわよく転ぶわで、アンタどういう脳みそしてるのよ!!」

「歴代の先輩方が何年分もの部費を貯めてやっと手にしたマーシャルが壊れたじゃない!それどうするの!?」

「だいたい、部長のアンタが毎回毎回、ライブでトラブルを起こすから観客も部員も少ないんじゃない!もっと普通の高校の文化祭だったら客が来てるわよ!」

日々溜まった部長への不満が津波のように押し寄せてしまい、まだ客が一名残っているのにもかかわらず、会場で大喧嘩になってしまっています。

一通り叫ぶメンバーの怒りを噛み締めた後、一呼吸おき、部長は叫びました。

「キースリチャーズも言っていたが、おんなじライブばっかしていたら、心電図でいうと一本線になる。つまり、それは死だ。良い時も悪い時もあり、それが波のような線になり、人間は生きているんだ。だから俺はなんにも思わない!」

部長の目はまるでBADBOYのキャラクターの目になっていて、鈍感なピペルでも怒っているのがわかりました。(※BADBOYはPIKOとならぶ平成二大小学生の着ている洋服ブランドです。)

「......ユキオ...」

するとどうしてなのか、感動したかのような表情で部長をみつめると彼女は部長、いやユキオを抱きしめていました。

「...あたし、ユキオにずっとついてく!」

「......わかってくれるならそれでいい。」

ピペルは「彼氏も彼氏ならば、彼女も彼女だな...」とひどく呆れましたが、とりあえずいざこざが終わったので、バレるフラグが「びんびん」でありますが、なるたけ気配を消して、二人の目の前の体育館の扉に手を掛けました。

案の定彼らに気づかれ、ユキオに腕を掴まれながらこう言われました。

「君、中学3年生?もし来年ウチの高校入ることになったら、是非軽音楽部に入りなよ!!」

「...............」

ちびまる子ちゃんのガーンとなった時のような顔になりながら、心の中でこう呟くのでした。

しかし、翌年ピペルが軽音楽部に入部することになるとは本人も含め、この時点では誰も想像することは出来ませんでした。

「ピペルのいとこ、グミ男くん」の巻

(アニメちびまる子ちゃんのオープニング、独特なトーンで)

彼にはグミ男くんという、ロン毛の少し変わった''いとこ"が居ました。

たとえば真冬の天気の良い平日の昼間に、彼の住むアパートの前にブルーシートをひき、中途半端な枚数のベルマークだったり、フジパンのポイントシール数枚などを並べて露店の真似事を一人でしたりする、いわゆる一般的には変人の部類に入る男です。

グミ男くんは中卒で、学校で教えてくれるような勉強は一切できませんでしたが、学校では決して教えてくれない面白いことを、彼にたくさん教えてくれました。

今風にいうと、彼はグミ男くんをまじリスペクトしていたので、時折意味不明なことを言ったりしますが、彼のいうことは基本受け入れていました。

ちなみにグミ男くんのグミ男という名前は本名ではなく、ハード系のグミ(特にコーラ味)が好きなので、そう呼んで欲しいとのことでした。

本名はシゲキと言い、グミ男のイントネーションはマリオと同じだそうです。

受験の近づいていた彼は、そんなグミ男くんに勉強の意味を聞く為に、アポを取らずに家に突撃しに行きました。

グミ男くんはたくさんのレコードの入ったダンボールと、オーディオ器具、張り巡らされた海外のミュージシャンのポスター、24インチのテレビ、二人がけのソファーとせんべい布団が置いてある、ユニットバス付き1Kのアパートに彼女MEGUさんと住んでいました。

MEGUさんはお世辞にも綺麗とは言えませんでしたが、恐らくグミ男くんのであろう、大きめのパーカーをワンピースのように着て、煙草を吸う姿だったり、同年代の女子には持ち合わせていない落ち着いた喋り方が、とてもセクシーに感じました。

アポイントなしで突撃したのですが、グミ男くんは快く家に招き入れてくれました。

彼の家にはスーパーファミコンが置いてありましたので、とりあえずということで、パロディウスをプレイすることになりました。

というのもグミ男くんとMEGUさんは、この伝説の横スクロールのシューティングゲーム名物とも言える"ちちびんたリカ"という、超巨大なサンバのセクシーな服装をした美女が大好きで、敵キャラクターである彼女が登場すると、異様に二人が喜びます。

なるたけエンターティナーでありたい彼は、ふたりのテンションを上げるために、彼らの家に行くと必ずプレイするのです。

案の定、キャピキャピと喜んでいる二人を横目に、涼しい顔でゲームをプレイしていますと突然、

「"ちちびんたリカ"の口説き方はわかるか?ピペル。」

エブリバーガーを食べているグミ男くんが、おもむろに口を開きました。

まったく見当がつかなかったのですが、なにかしらグミ男くんに爪痕を残したいと思ったので、彼は「押して、押して、急に引くパターンかな?」と迷いながらもっともらしそうに答えました。

すると、びっくりしたのか、グミ男くんは目を見開きながら、エブリバーガーを床に落としてしまいました。

その姿をみて、彼は正解を引き寄せたと確信しました。

たしか、以前に恋愛は駆け引きだと誰かが言っていたのを思い出したのが功を奏したようです。

なので畳み掛けるように彼は、「やっぱり....恋愛は駆け引きなんだと思うね」と、間をとりながら大御所のような喋り方で物言いました。

「.....それは違う。」

落としたエブリバーガーを食べながら、グミ男くんは食い気味に答えました。

じゃあさっきはなんで驚いた感じを出したんだよと彼は思い、少し狼狽ながら、「それじゃあ答えはなに?」と尋ねました。

「ピペル、よく聴け。答えは一度しか言わないぞ。」

強い前置きをすると、グミ男くんは「押して押して、押し続けるのみだ。」と答えました。

そして「人生において男は、様々な場面で自分にプライドを持って行動しなければならないが、こと女に関してだけはプライドをうまく捨てて向きあうことが出来る男だけが、自分にとって最高の女性と一緒になることが出来るんだ。」

と力強く答えました。

「"ちちびんたリカ"は恐らく、アンミカのような気が強く芯のある女性だと見立てている。そういったタイプを落とすには駆け引きなど必要なく、いかに男らしさを出し、ステータスのある男たちとの差別化をはかれるかが勝負の肝になってくる。実際厳しい戦いにはなると思うが、プライドをいかに捨てられて、前を向いていられるかで、状況は変わってくる。」

グミ男くんはそう言うと、ソフトのラッキーストライクの新箱をとりだし片方の封を開け、もう片方の封を指でトントンしながら煙草を取り出し、遠い目をしながらそれに火をつけました。

彼は正直のところ、8割型なにを言っているかわかりませんでしたが、いかんせんグミ男くんをまじリスペクトしていたので、かっこいい男になる為には、今言ったことを実践してゆかねばと思うようにしました。

そして、その話を聞いた後、3人でサイゼリヤへ行き、彼はだいすきなミラノ風ドリアと小海老のカクテルサラダをご馳走してもらい、ドリンクバーで色々な飲み物を混ぜては飲み干すという遊びを延々とやり続け、20時過ぎに解散しました。

帰り道、グミ男くんに勉強の意味を聞くことを忘れていたことに気付きましたが、歩いているうちにそれすらも忘れてしまいました。

「ぷひっ。」

ある日のことですが、最近親にねだってやっと手にいれた、ウィルコムのHONEY BEE(PHS)にようやく着信が鳴り、思わずこんな声がでてしまいました。

ベットから飛び上がった彼は、着信の相手がグミ男くんからだと知ると、落胆しながら電話を取りました。

なにやらグミ男くんが銭湯部なるものを結成するので、急いで家に来いとのことでした。

家に居てもやることがないので、言われた通りにすぐさまグミ男くん家へゆくと、その狭い部屋にはグミ男くんとMEGUさんの他に、見知らぬ黒髪ロングのうつくしい女性が居ました。

名前はアヤナさんと言って、27歳の蠍座の女性だそうです。

恐らくMEGUさんのスナック風キャバクラの同僚で、唯一伝わった情報が、カラオケの十八番がさそり座の女とLOVE2000ということだけでした。

しかしながら彼は、自分はこういう初見の人にも、自然なノリで対応できる感じを出したかったので、詳しい質問はせずにグミ男くんが流している、ウィルスミスのMiamiに合わせて首を縦に振っていました。

銭湯部というのは、銭湯好きが集まって銭湯の良さを広めていこうという部活です。活動内容は、銭湯にまつわる全般を愛すことらしいです。

部活発足の経緯は、銭湯好きのアヤナさんが、バックヤードでMEGUさんと盛り上がり、グミ男くんを巻き込んだ形だそうです。

なんだか銭湯の良さは全くよくわからなかったのですが、自分が良いなと思う大人たちが、楽しそうにその話題で話しをしているということが、自分にとっての正義なのかも知れないと思ったので、自分もなるべくそれを楽しもうと思う事にしました。

子供の頃、仮面ライダーに憧れて、親にねだって買ってもらった実際には変身のすることの出来ないライダーベルトを付けてポーズをとりながら、ヒーローに感情移入していたように、男の憧れとは、いくつになっても得体の知れない感情を理解したいと思い、まずそれを模倣するところから始まっているのかもしれません。

そのせいなのか、おかげさまで10年後の彼は、銭湯が無くてはならない体になってしまったようです。

今日もいつものようにグミ男くんの家に集まって、ジェームズブラウンのレコードを一緒に聴いていました。

MEGUさんは、仕事に出勤しているので居ません。

グミ男くんはJBのようにキレキレのダンスを7畳のスペース内で踊り狂っています。

一通り踊りきると、「ピペル、JBは最高だよな?」と息を切らしながら聞きました。

正直全然サビ来ないし、盛り上がるタイミングが良くわからなかったのですが、JBを聴いている自分がカッコいいと思ったので、「やっぱり、JBは最高のグルーヴだよね...」と知ったかぶりしました。

それに対してグミ男くんは「ピペル、そもそもグルーヴとはなにかわかるか?」と真面目な顔で聴いてきました。

それきた!

ピペルは実は答えを用意していました。

「グルーヴとはレコード盤の溝の事だよね。」

「じゃあ、JBは最高のレコード盤の溝のだよね?って言っているのか?」

グミ男くんのこのいちいち突っかかってくる感じに対して苛立ちを覚えながら彼は、「そこから転じて、テンポの波だったり、うねりのことを言うんでしょう?」と答えました。

グミ男くんは、深いため息をつくと、つまらなさそうに語り出しました。

「アメリカになグルーヴワシントンjrというトランペッターがいたんだがな、そいつが兎に角ちょっとだけズレてるヤツなんだよ。

どうな風にズレてるというと、例えばピッチ(音程)が半音にも満たない、なんというか、ほんのちょっとだけフラット(低い音)したり、ホットドックのソーセージだけ先に食べきってしまう所だったり、お好み焼き定食を先に味噌汁を飲みきってから食い始める所だったりと...言い出したらキリがない。」

「でも仲間たちが集まる酒場での会話は、なぜか彼がいるときに盛り上がるんだよ。

なぜ、このちょっとだけズレている男がいると盛り上がるんだろうな。

それは例えば、極端にぶっ飛んでる話するやつも話を盛り上げるかもしれないが、それだと会話は全てそいつだけにスポットライトが当たるし、ずっと一緒にいると疲れてしまう。でもなんだかちょっとだけズレてるやつの会話って、適度に癖があり、それに対してみんな丁度よくツッコミをいれられたりして、長い間、みんなが心地よく盛り上がれるんだよな。

そして以前から正しいテンポに対して、前後にちょっとだけズレる、そのズレが心地よく感じていた、メリルベイカーというバンドマスターが、その絶妙なニュアンスのことをバンドメンバーに伝える時に、"そう、まるでグルーヴの会話の感覚のズレみたいなものだよ!"と例えたことからそういう風に呼ばれているんだよ。」

「......グミ男くん。

それって作り話でしょ?」

「ん...ああ。」

「......」

「まあJBはグルーヴィだよな。知らんけど。」

「......うん。」

ミュージシャンと謳っている人も、グルーヴをちゃんと説明出来ない人が多いそうです。(ちなみに著者もです。)

〜つづく〜